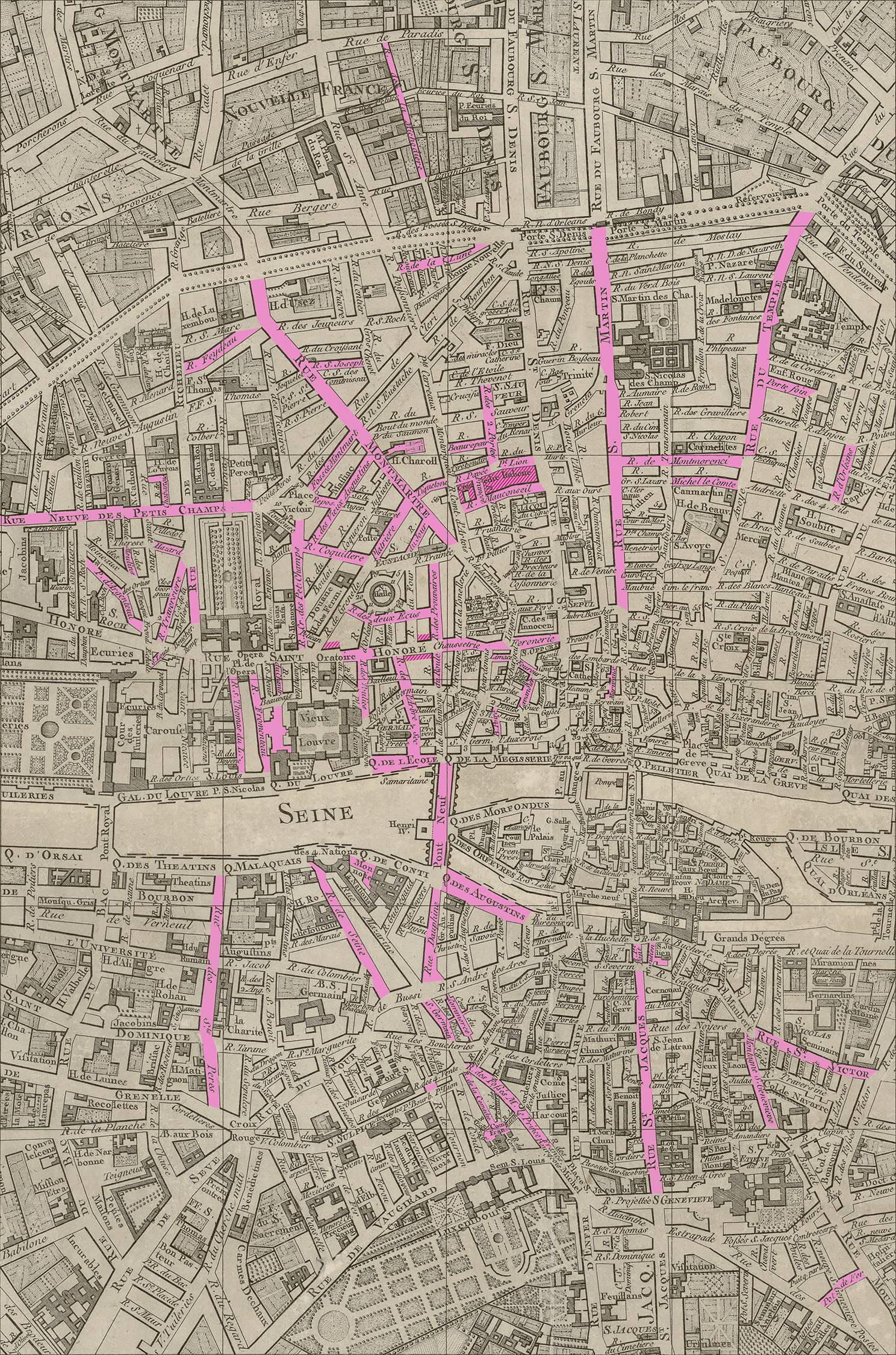

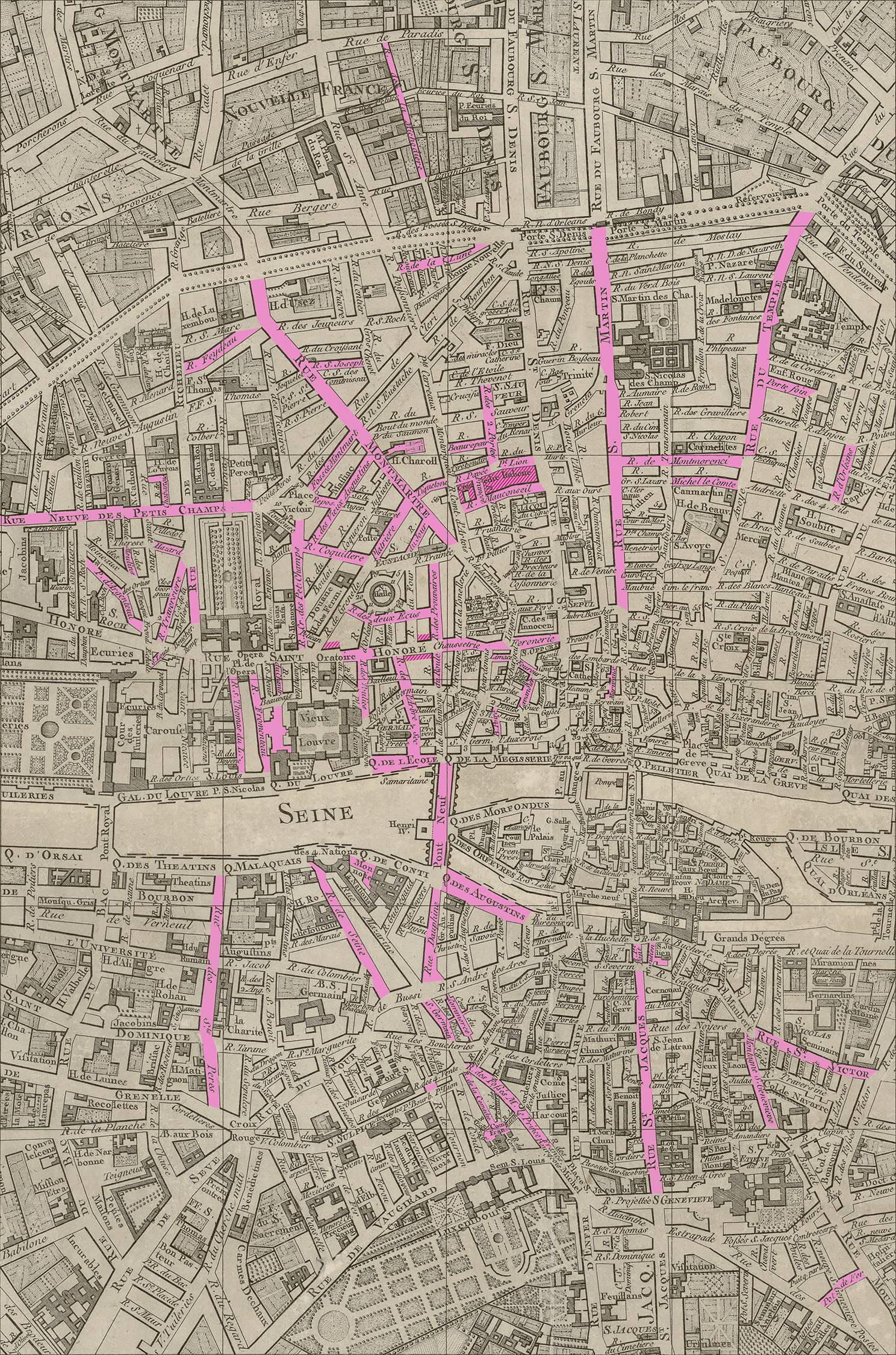

La première édition musicale gravée française paraît en 1660. La technique dominante à l’époque est toutefois l’impression en typographie, dont le privilège exclusif était détenu par la famille d’imprimeurs Ballard. Avec l’essor de la gravure en musique, qui n’était pas limitée par le privilège des Ballard, la France et surtout Paris deviennent l’épicentre de l’édition musicale. À partir des années 1740, nous trouvons aussi, parmi les nombreuses éditions musicales publiées à Paris, des œuvres d’auteurs originaires de l’Europe centrale.

La gravure en taille douce, Musée de La Poste, 15 mars 2024.

Simon-Charles Miger. J. G. Cousineau, dessiné par C.-N. Cochin. [Paris], 1786. Estampe à l’eau-forte et au burin. BnF, département de la Musique, Est. Cousineau 001(© gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France)

Nombre de ces éditeurs et marchands exerçaient dans des proportions variées d’autres activités dans le domaine musical : composition, exécution, enseignement, facture et vente d’instruments. La palme de la polyvalence semble revenir à Jacques-Georges Cousineau, dit Cousineau fils pour le distinguer de son père Georges (voir le catalogue).

Jean-Baptiste Krumpholtz. Première sonate comme scène pathétique, op. 16 [bis]. Maria Christina Cleary – harpe (G. Cousineau, avant 1767), Davide Monti – violon. (© Maria Christina Cleary)

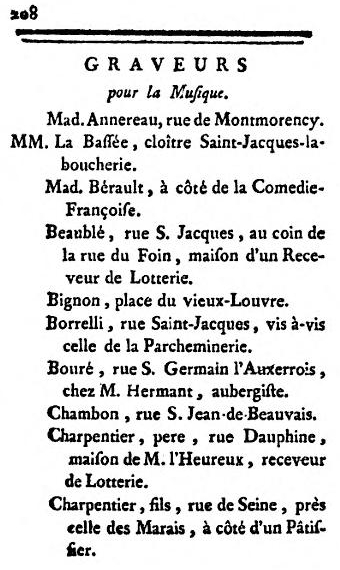

Nombre d’exemplaires des éditions parisiennes de cette époque proposent, généralement au verso de la page de titre de la partie principale (instrument soliste des œuvres concertantes, premier violon pour la musique symphonique ou la musique de chambre pour cordes, clavier…), le catalogue des publications disponibles chez l’éditeur ou des œuvres vendues par l’auteur.

Ils comprennent un certain nombre de cases correspondant à différents genres ou effectifs, dans lesquelles le graveur ajoute régulièrement les nouvelles parutions jusqu’à ce qu’il soit nécessaire de graver un nouveau catalogue faute de place pour les ajouts. On peut ainsi classer par ordre chronologique les différents exemplaires d’une même édition, voire peut-être (s’ils sont en nombre suffisant) estimer la fréquence des réimpressions.

Catalogue de toutes sortes de musique vocale et instrumentale qui se vendent chez M. Huberty. Inséré dans : Johann Baptist Vanhal. Six Quatuors à deux violons, alto et basse, op. 6. Paris : Huberty, 1771. BnF, département de la Musique, AC E4-66 (© gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France)

Johann Baptist Vanhal. Quatuor à cordes, op. 6, no 6 en si bémol majeur, I. Allegro. Le Butter Quartet, en direct, 2 octobre 2021. (© France Musique)

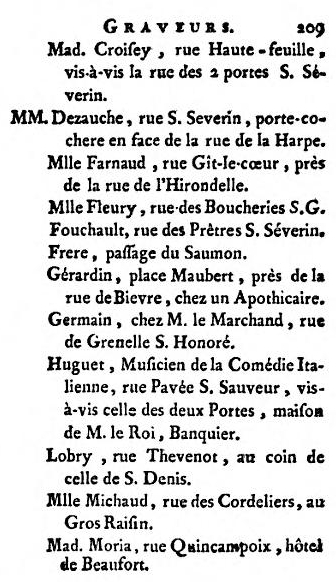

Les pages de titre suivent toutes le même modèle. Le titre, en français ou parfois en italien plus ou moins correct, vient en premier. Toutefois, il peut être précédé de la mention « Du répertoire du Concert spirituel » ou « Du répertoire de la Loge olympique » ou d’une numérotation, parfois complétée à l’encre

Puis viennent le cas échéant les noms des dédicataires, avec pour les aristocrates la liste de leurs titres. Suit le nom du compositeur, parfois accompagné de son prénom, généralement francisé ou italianisé. Les fonctions qu’il occupe ne sont pas non plus systématiquement mentionnées. Parfois l’éditeur ajoute ici la formule « Mis au jour par M. [son nom] » pour souligner qu’il s’agit d’une œuvre jamais encore gravée à Paris.

On trouve ensuite la mention du prix exprimé en livres tournois (lt), sols (s.) et deniers (d.) et corrigé à l’encre sur certains exemplaires, et enfin, tout en bas de la page, la liste des adresses où l’on peut acheter la publication. Les points de vente ne se limitent pas toujours à Paris : on rencontre souvent les noms des Lyonnais Castaud et les frères Le Goux, et plus rarement des adresses dans d’autres villes.

La mention « Avec privilège du Roy » ou « A.P.D.R. » figure parfois abusivement au bas des pages de titre d’éditions non protégées par un privilège.

Le seul élément dont l’emplacement ne soit pas fixe est le nom du graveur (souvent une graveuse) : on le rencontre souvent à la suite du titre, juste avant la mention du prix, mais parfois en dernière position, en ce cas éventuellement accompagné du nom de l’imprimeur, beaucoup plus rarement cité.

Karl Kohaut. Sinfonia à 3 en mi bémol majeur (KK III:9) : I. Allegro moderato, II. Largo, III. Allegro spiritoso.

Musica Florea, dir. Marek Štryncl, 2023 (© Musica Florea; ℗ Český rozhlas)

Pour l’article de l’Encyclopédie sur la gravure de musique et les exemples qui l’illustrent, Diderot et D’Alembert firent appel à Marguerite de Lusse, née Vendôme (avant 1731-après 1774), une des filles de Madame Vendôme. L’article et ses illustrations décrivent les outils utilisés pour la gravure en musique : divers poinçons en forme de clé ou de notes de longueur variée, des outils à tracer les portées, des poinçons à numéroter les planches.

En revanche, les commentaires sur l’imprimerie en taille-douce ne sont pas signés.

Denis Diderot, D’Alembert. Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Paris : Briasson, 1751-1780, Planches t. 7, pl. I et II et commentaire.

(© gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France)

Anik Devriès-Lesure a rassemblé les annonces des parutions de musique dans la presse parisienne au xviiie siècle. Ce travail remarquable permet d’avoir connaissance d’ouvrages aujourd’hui perdus ou de dater ceux qui nous sont parvenus.

Avec son mari François Lesure, elle a publié un dictionnaire des éditeurs de musique français des origines à 1914, qui lui aussi reste irremplaçable.

Sarah Noemi Schulmeister a consacré sa thèse de doctorat à Antoine Huberty, éditeur d’origine flamande qui exerça à Paris et plus tard aussi à Vienne et compte parmi les éditeurs de nombreuses œuvres des compositeurs viennois.

Partagez ce site !