François-Hubert Drouais. Mesdames Victoire, Sophie et Louise. L’huile sur toile. Versailles, châteaux de Versailles et de Trianon, no d’inventaire : MV 4459 / INV 4141 / B 880. (© GrandPalaisRmn (Château de Versailles) / Daniel Arnaudet, Jean Schormans)

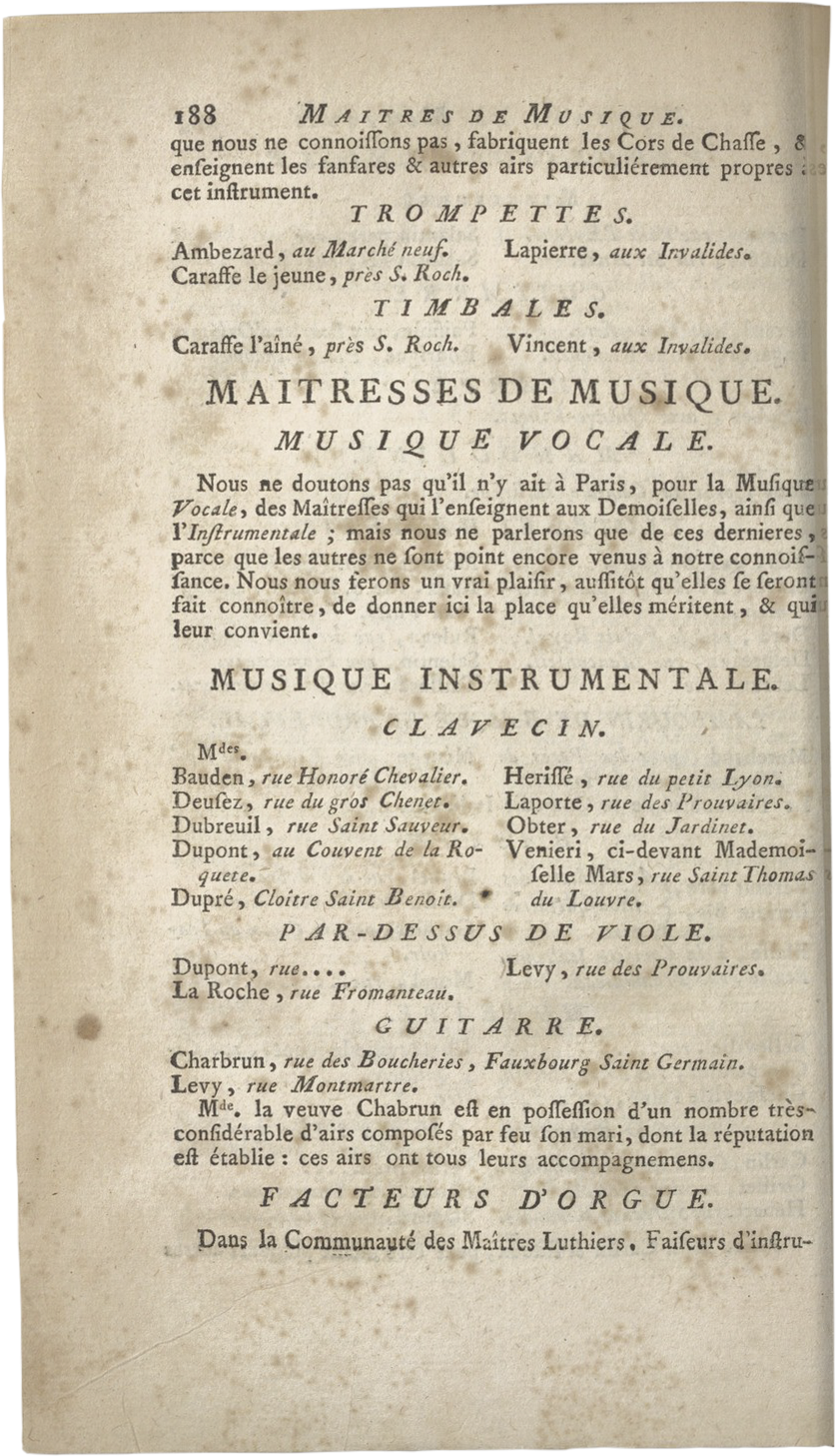

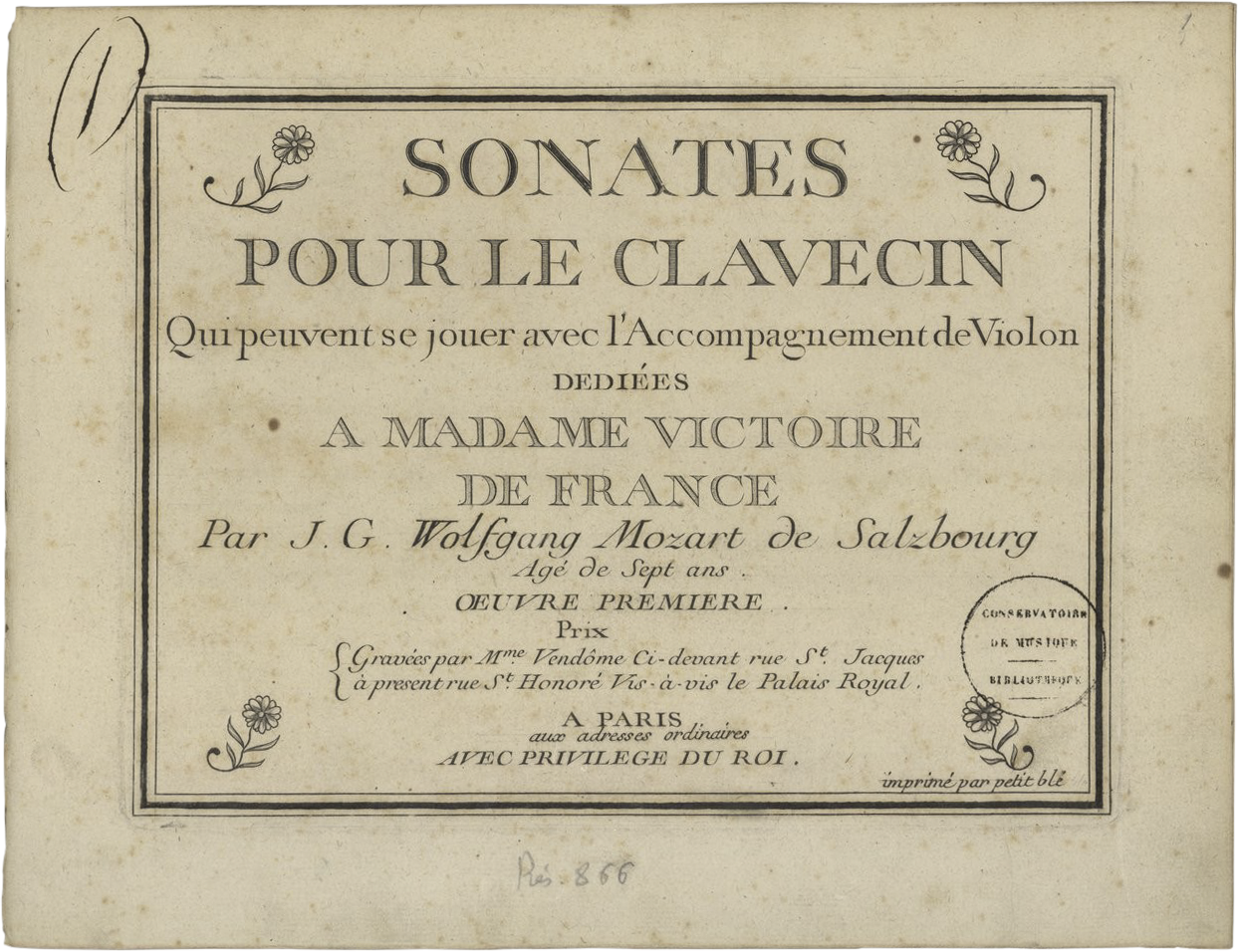

Le Catalogue de la musique imprimée avant 1800 conservée dans les bibliothèques publiques de Paris publié sous la direction de François Lesure en 1981 recense 37 noms de compositrices dont des œuvres ont été publiées à Paris entre 1740 et 1800, parmi lesquelles 34 françaises et seulement 3 étrangères : l’Anglaise Jane Mary Guest, l’Allemande de Mannheim Franziska Lebrun, née Danzi, et l’Italienne Maddalena Lombardini Sirmen. À l’exception de cette dernière, virtuose du violon dont l’œuvre est centrée sur les cordes, toutes ces compositrices exercent leurs talents dans un petit nombre de domaines : la musique dramatique, la romance accompagnée de piano, de harpe ou de guitare et la musique pour clavier ou pour harpe avec ou sans accompagnement.

Partagez ce site !