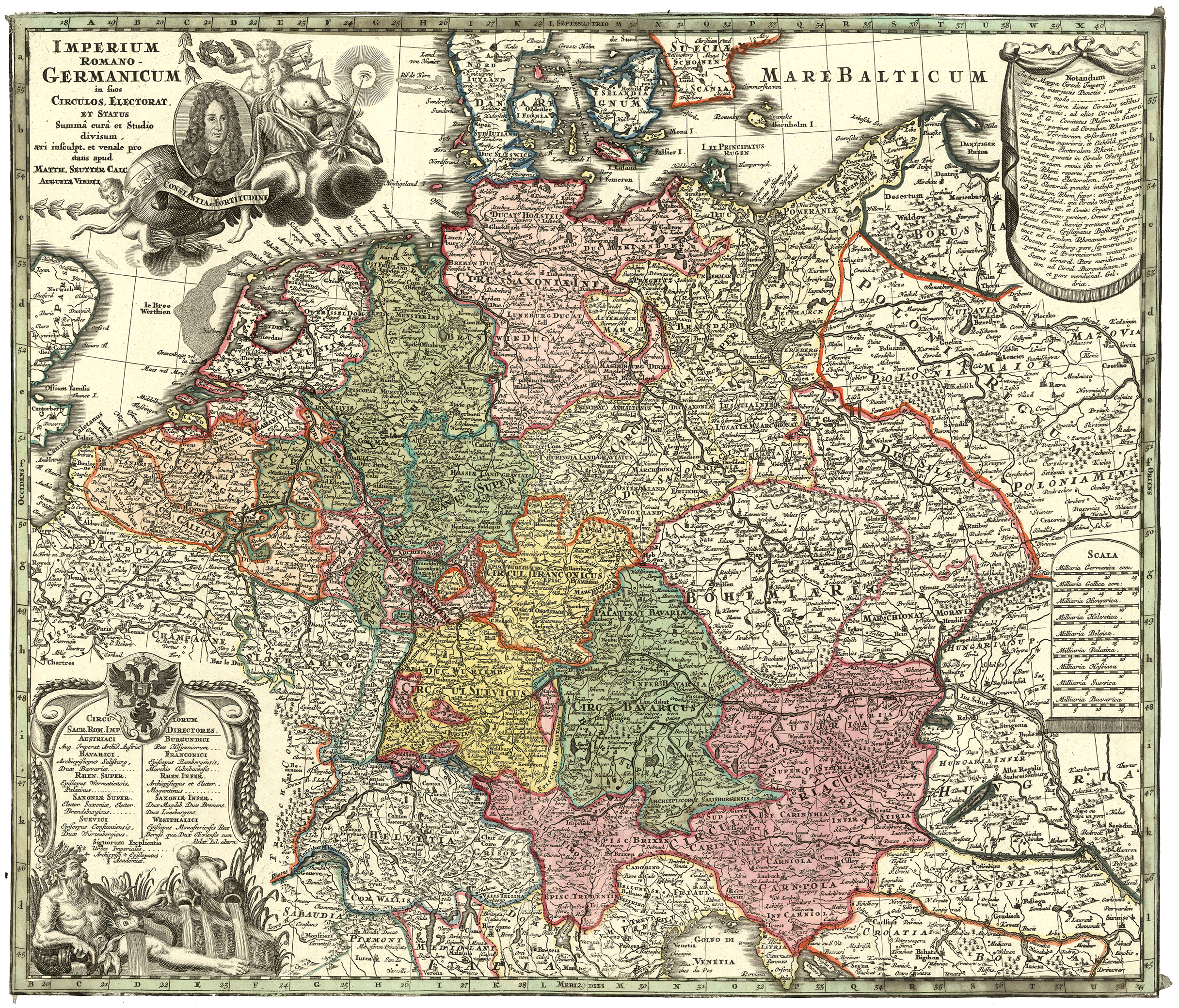

Imperium Romano-Germanicum : in suos Circulos Electorat. et Status.

Augsburg : Matthäus Seutter, [ca 1711-1723]. Gravure sur cuivre colorée, 48 × 56 cm sur une feuille 58 × 67 cm, échelle [ca 1:2 600 000]. MZK, sign. Moll-0003.669

(© Moravská zemská knihovna).

La carte représente les États appartenant au Saint-Empire romain germanique et fut publiée à Augsbourg par Matthäus Seutter, probablement entre 1711 et 1723, c’est-à-dire avant qu’il n’obtienne un privilège du roi, qui n’y figure pas. Le titre, en haut à gauche, est accompagné d’un portrait gravé de l’Empereur Charles VI. En haut à droite figure un texte d’accompagnement en latin, des explications sont placées en bas à gauche tandis que l’échelle selon de nombreuses mesures de l’époque se trouve près de la marge droite.

Cette carte fait partie de la Collection Moll conservée à la Bibliothèque de Moravie depuis sa fondation. Par sa taille (12 000 pièces), elle représente la plus grande collection cartographique en République tchèque et l’une des rares en Europe centrale. Elle rassemble des cartes et vedute du xvie siècle jusqu’aux années 1760. Les catalogues manuscrits originaux rédigés par le diplomate et collectionneur Bernard Paul Moll (1697-1780) la rendent unique. En 2023, cette collection a été inscrite au registre international Mémoire du monde de l’UNESCO.

Partagez ce site !