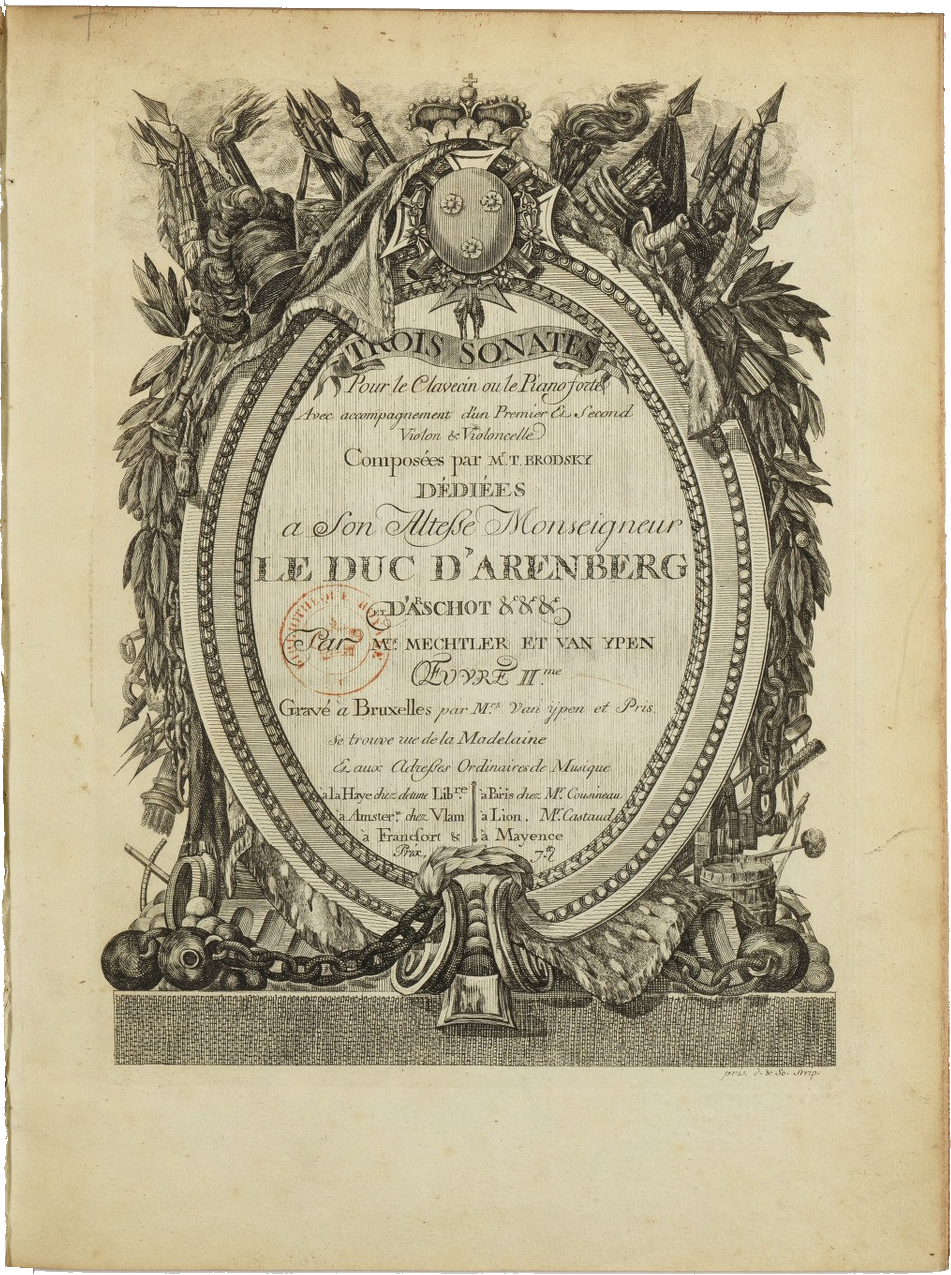

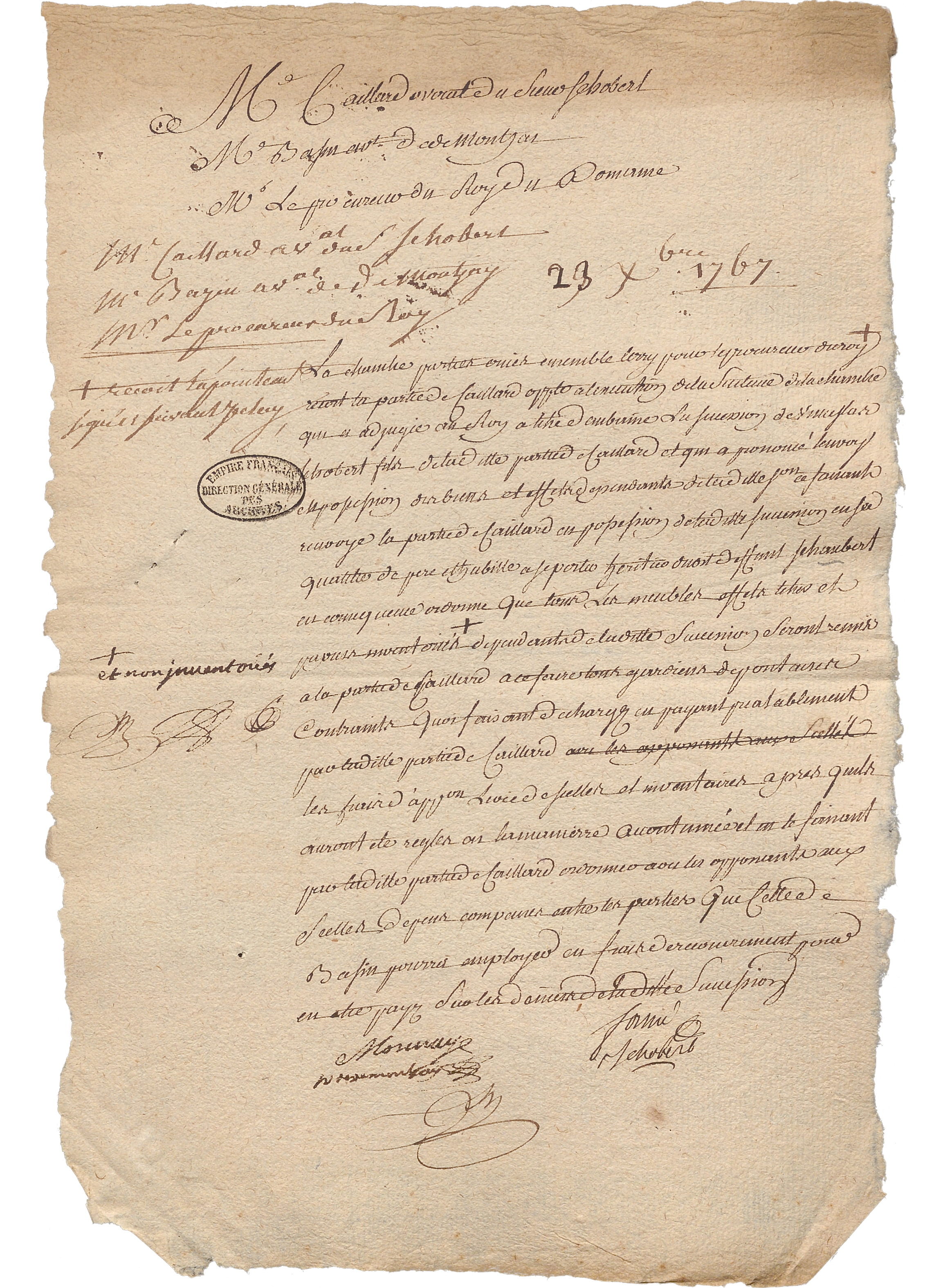

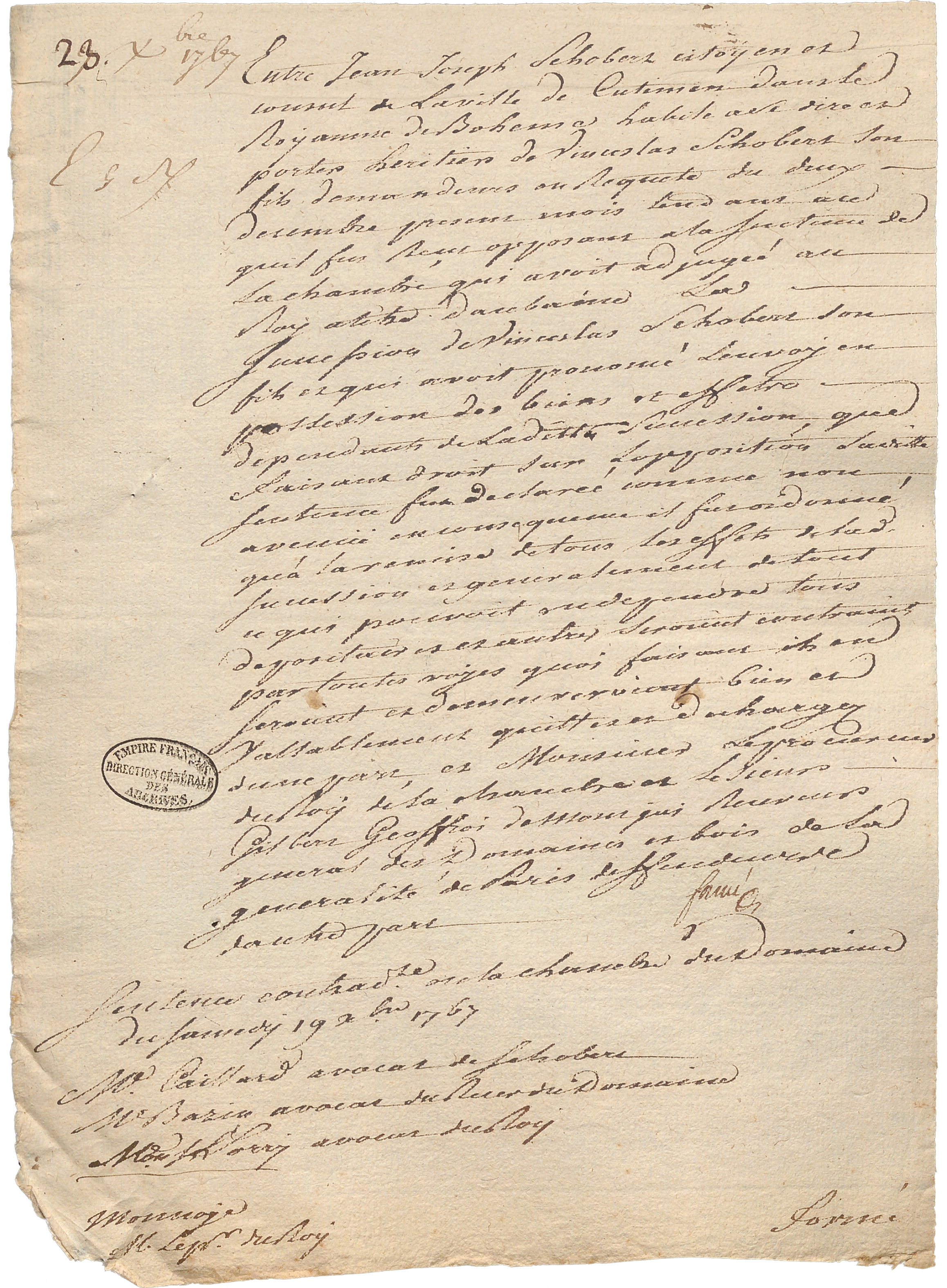

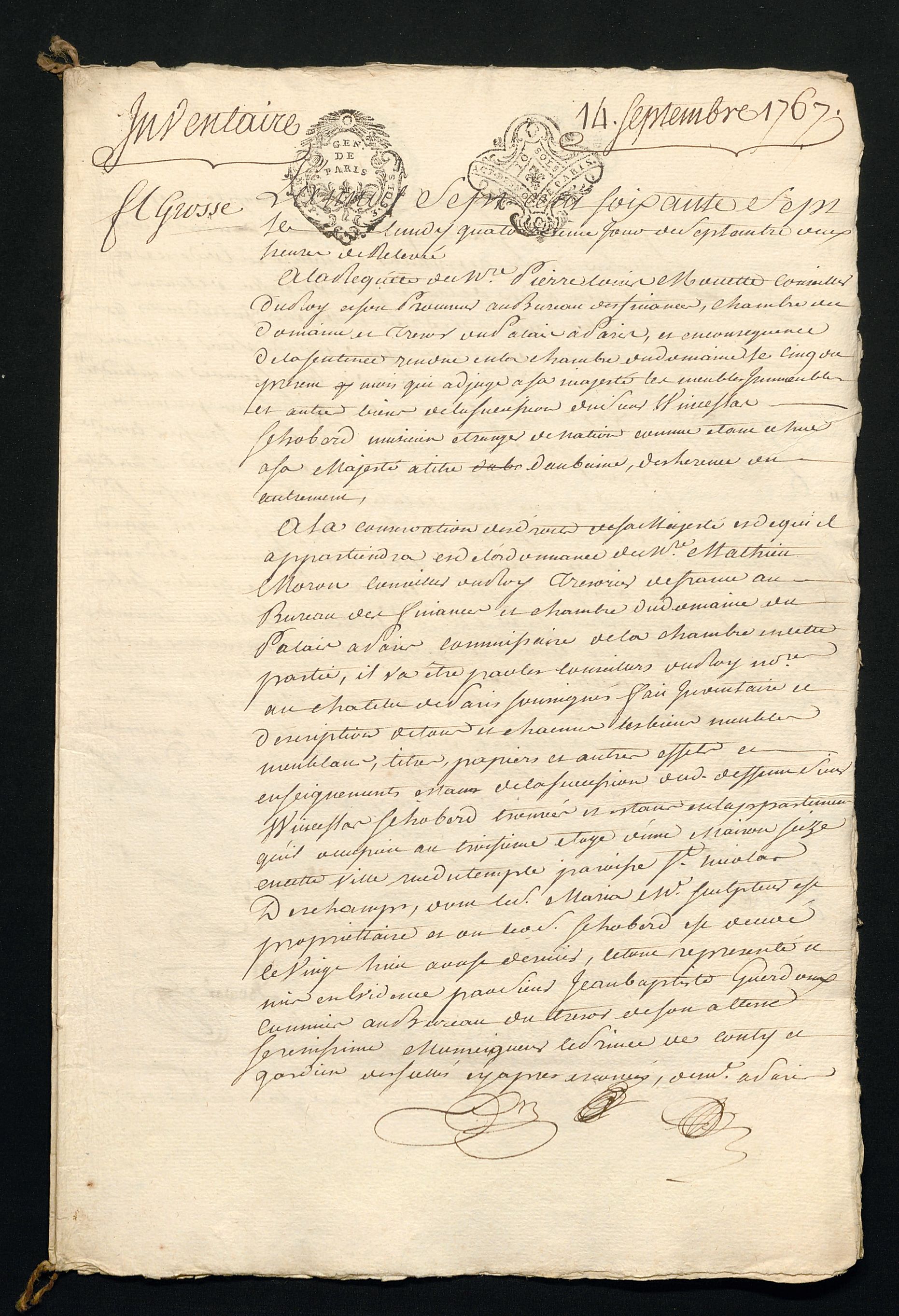

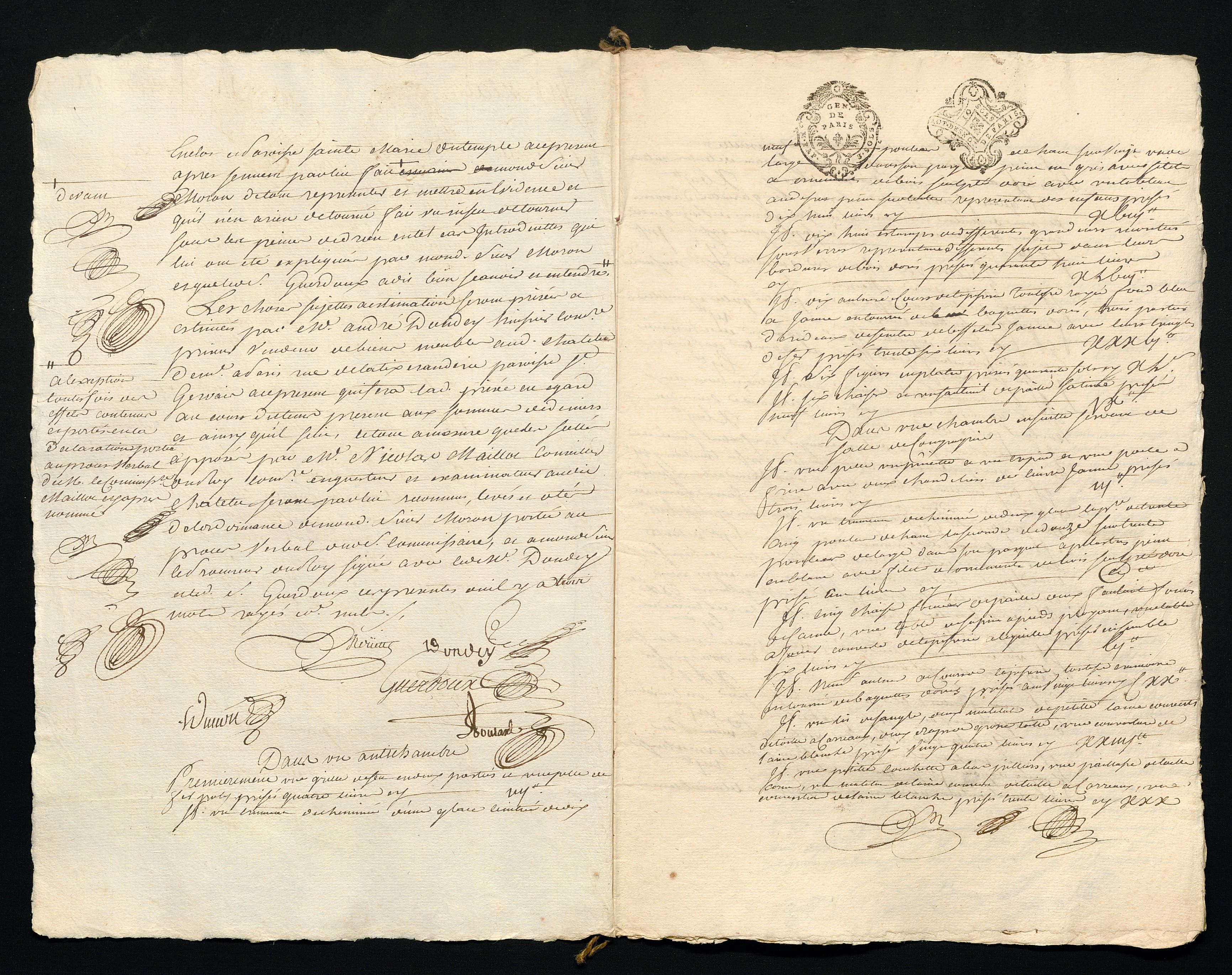

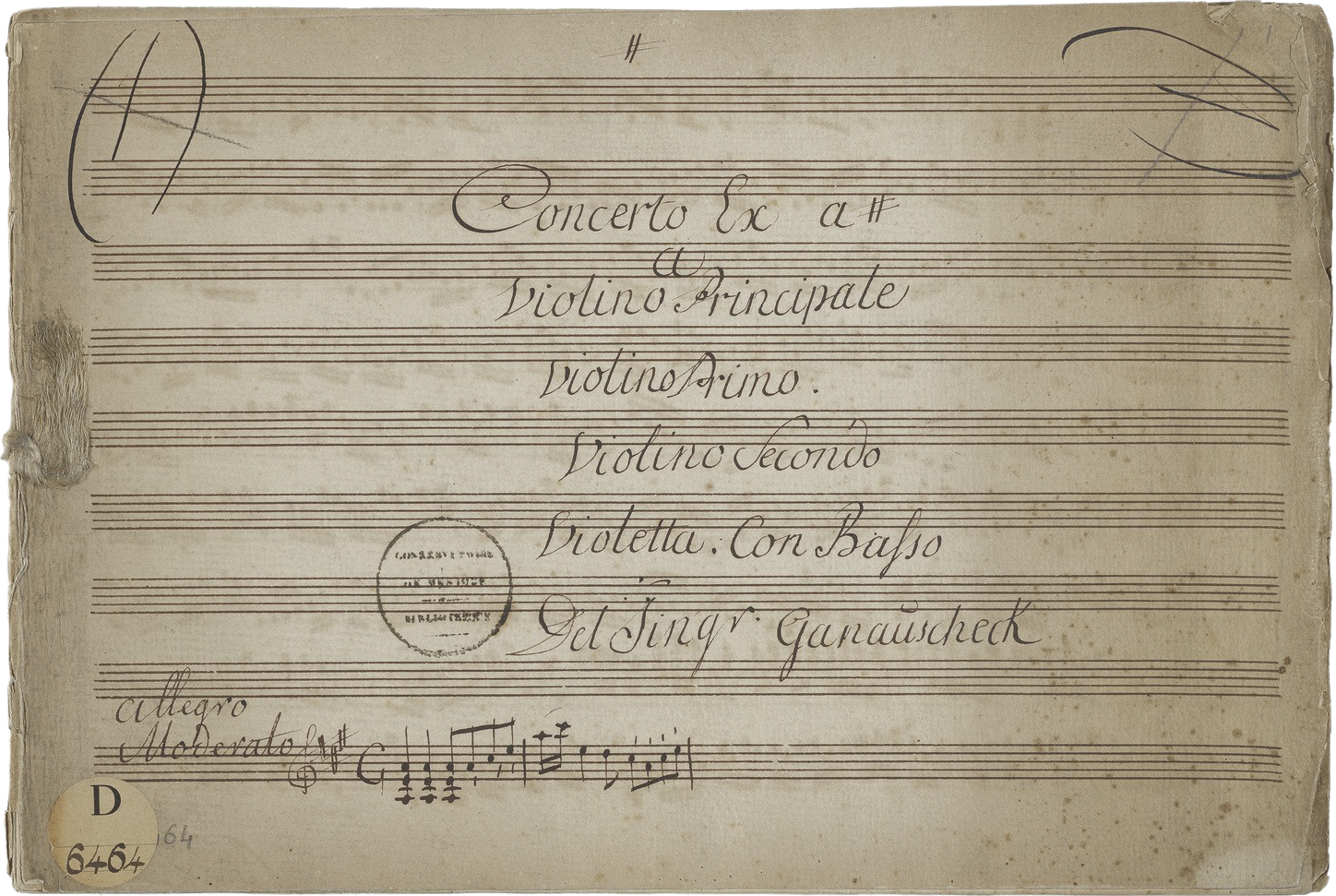

Thomas Brodsky. Trois Sonates pour le clavecin ou le piano-forte avec accompagnement d’un premier et second violon et violoncelle, op. 2. Bruxelles : Van Ypen et Pris, 1776, page de titre. BnF, département de la Musique, VM7-5364.

(© gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France)

Thomas

Brodsky

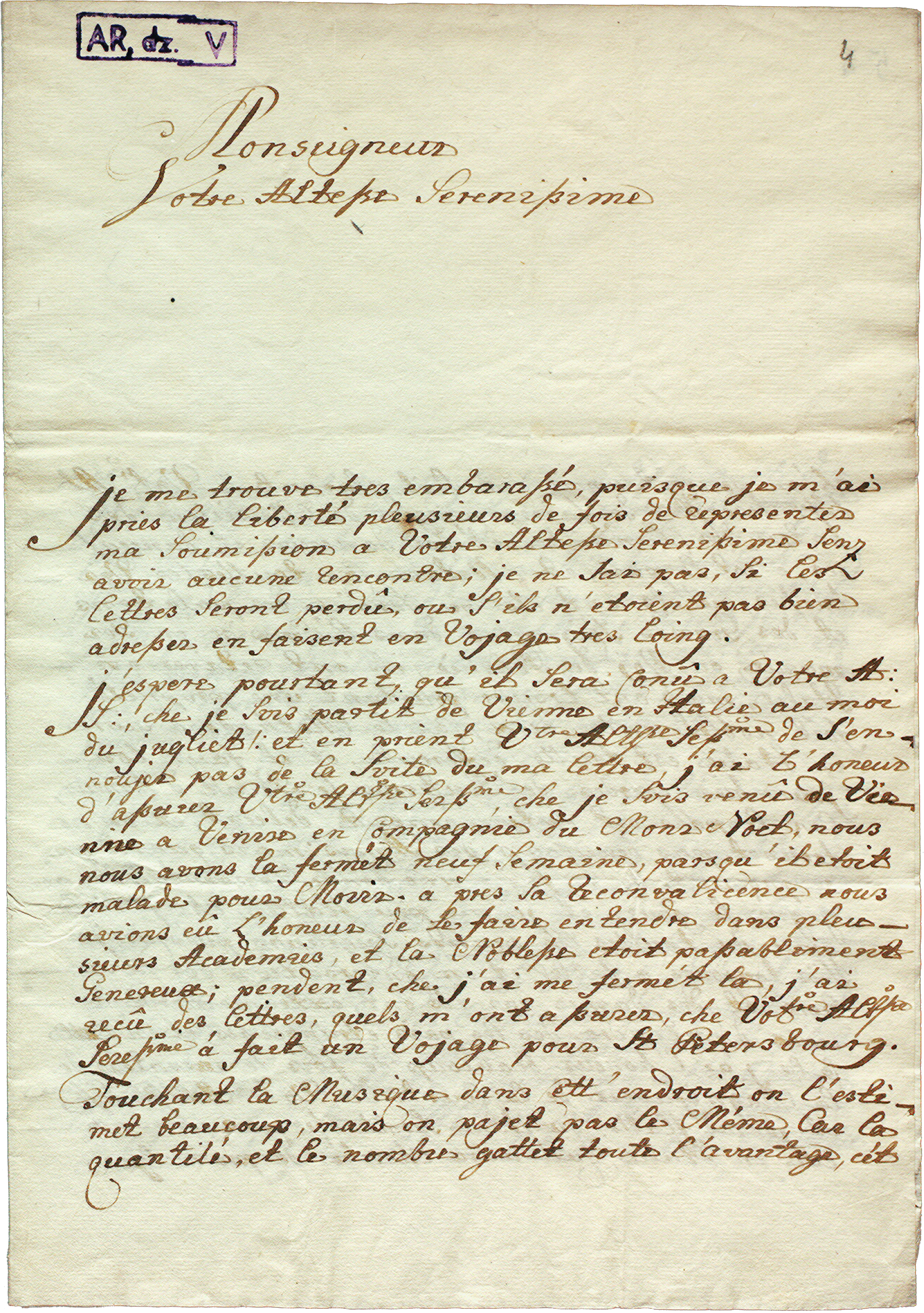

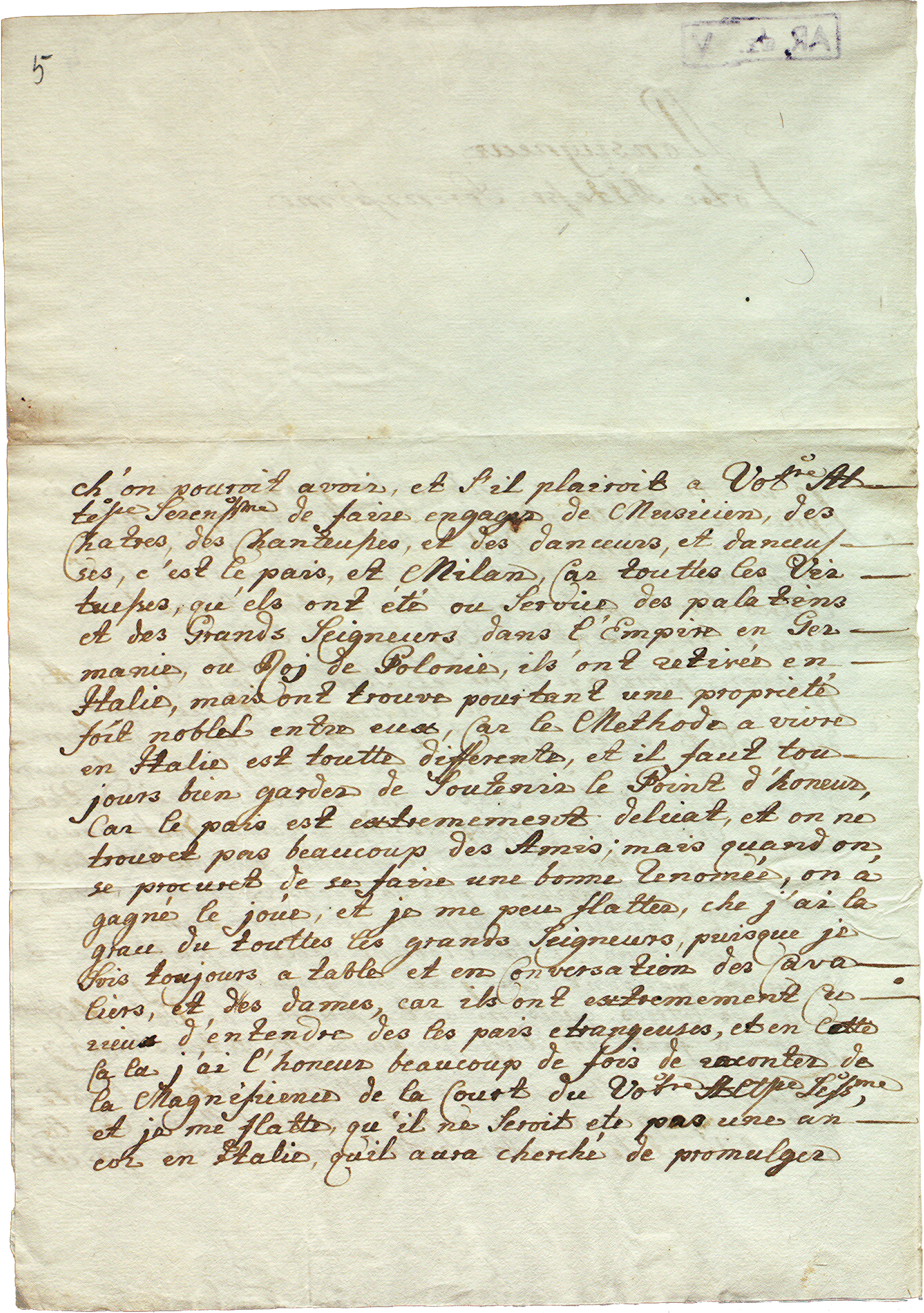

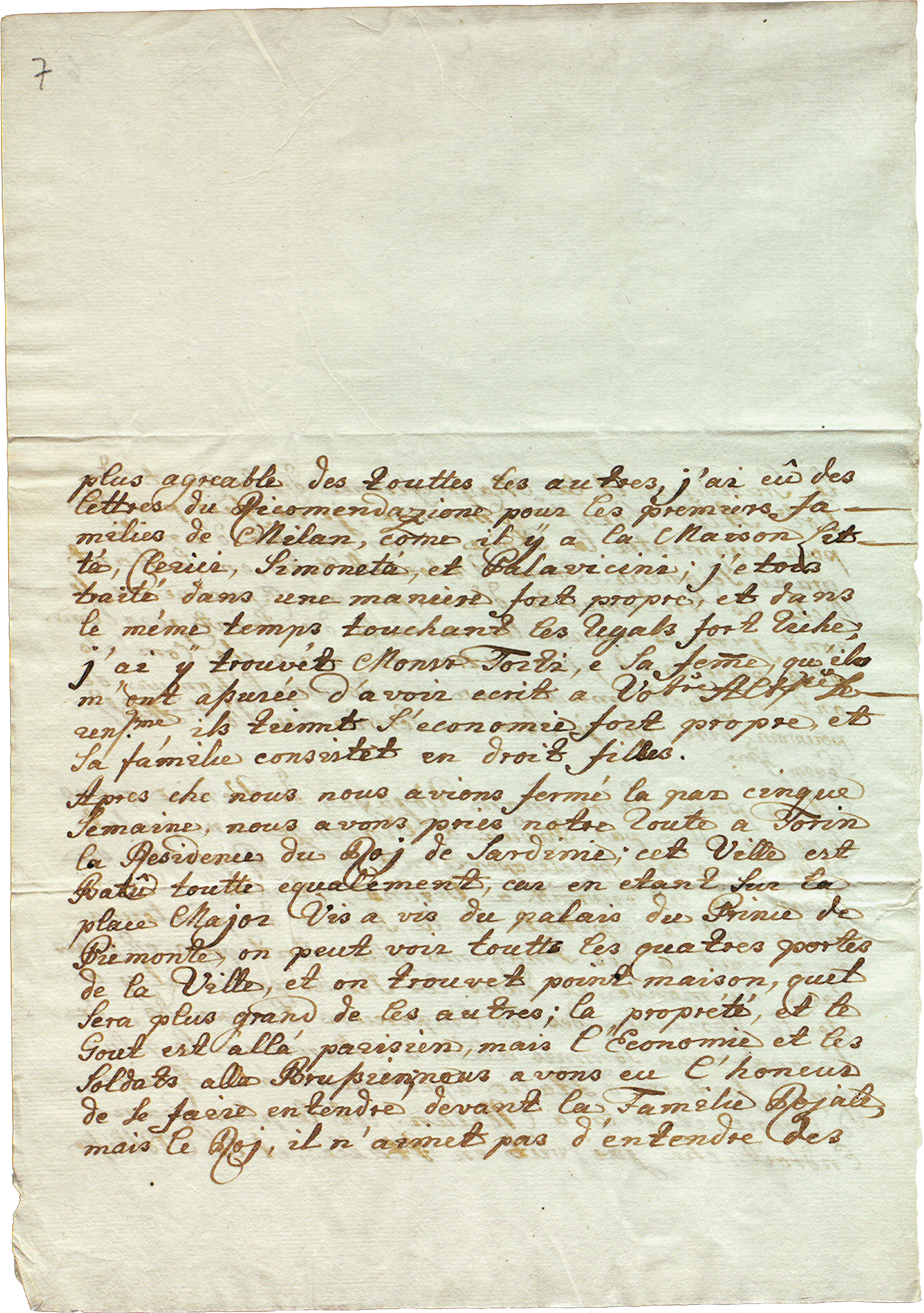

Le fait qu’un nom à consonance tchèque n’implique pas forcément une origine claire et démontrable est mis en évidence, entre autres, par une confusion entre les destins de trois musiciens, que nous pouvons trouver dans des dictionnaires musicaux anciens. Il s’agit de l’organiste Thomas Brodsky, qui exerça dans l’actuelle Belgique de 1760 à 1783 et dont on n’a pas réussi à retrouver la véritable origine, du violoniste tchèque Johann Brodeczky mentionné par Dlabacž et enfin du violoncelliste pragois Matěj Václav Brodecž. C’est le lexicographe belge François-Joseph Fétis qui a fusionné les vies et les œuvres de ces trois musiciens, inventant ainsi une nouvelle figure − fictive − de l’histoire de la musique : Jean-Théodore Brodeczky, violoniste et claveciniste originaire de Bohême, censé avoir exercé en Allemagne avant de finalement s’installer à Bruxelles. Après avoir démêlé les fils des vies de ces trois musiciens, nous avons pu identifier correctement Thomas Brodsky comme l’auteur d’un recueil imprimé de sonates pour clavecin avec accompagnement de deux violons et violoncelle, op. 2, distribué à Paris (voir le catalogue). Nous laissons aux générations suivantes la tâche de découvrir la véritable origine et la destinée de cet organiste d’Eupen. Nous pensons au moins que sa musique trouvera bientôt son public.

Partagez ce site !