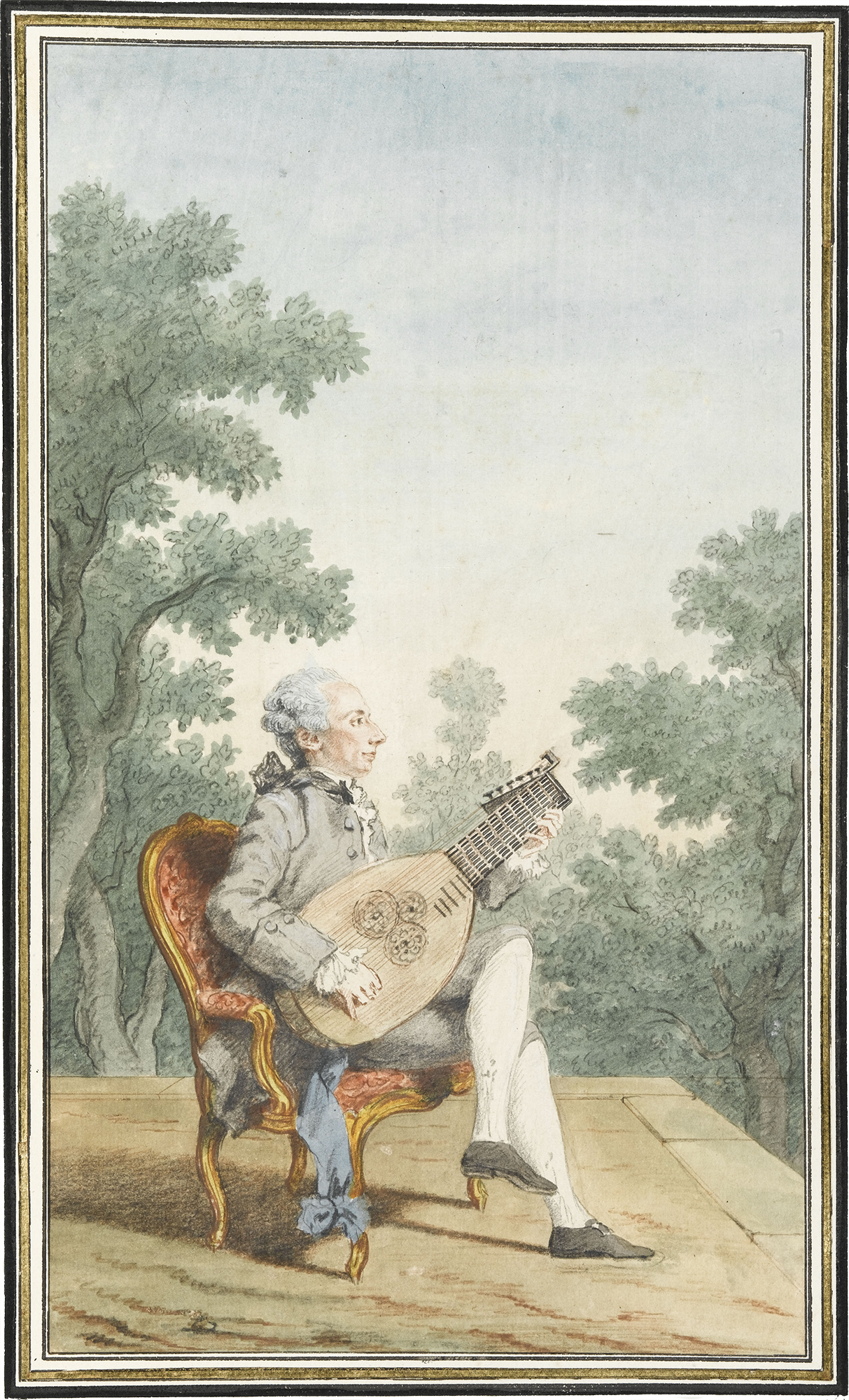

Louis Carrogis, dit Carmontelle. Monsieur de Kohault, musicien autrichien. 1764. Dessin en couleurs. Musée Condé, Chantilly, CAR 426.(© GrandPalaisRmn (Domaine de Chantilly) / René-Gabriel Ojeda)

Le luth

Le luth et les instruments de sa famille ont une histoire très longue. Thomas Balthasar Janowka (Tomáš Baltazar Janovka) a décrit le luth et son accord dans son dictionnaire de musique en latin Clavis ad thesaurum magnae artis musicae (Prague, 1701), où nous trouvons une description précise d’un type d’instrument, le luth baroque à onze chœurs, désigné par les théoriciens de l’époque comme le luth français. Selon Janowka, il y avait alors à Prague tant de luths que l’on aurait pu en couvrir les toits des plus grands palais de la ville. L’accord du luth baroque se stabilisa en France dès le milieu du xviie siècle (do1do2-ré1ré2-mi1mi2-fa1fa2-sol1sol2-/-la1la2-ré2ré2-fa2fa2-la2la2-ré3-fa3), ainsi que son nombre de cordes. Ce type de luth devint ensuite pour plus d’un siècle le principal instrument utilisé à travers toute l’Europe.

Partagez ce site !